| 【2023国际博物馆日】“天地与我并生”:可持续性的传统建筑与材料 |

| 发表时间:2023-05-23 阅读次数:5121 |

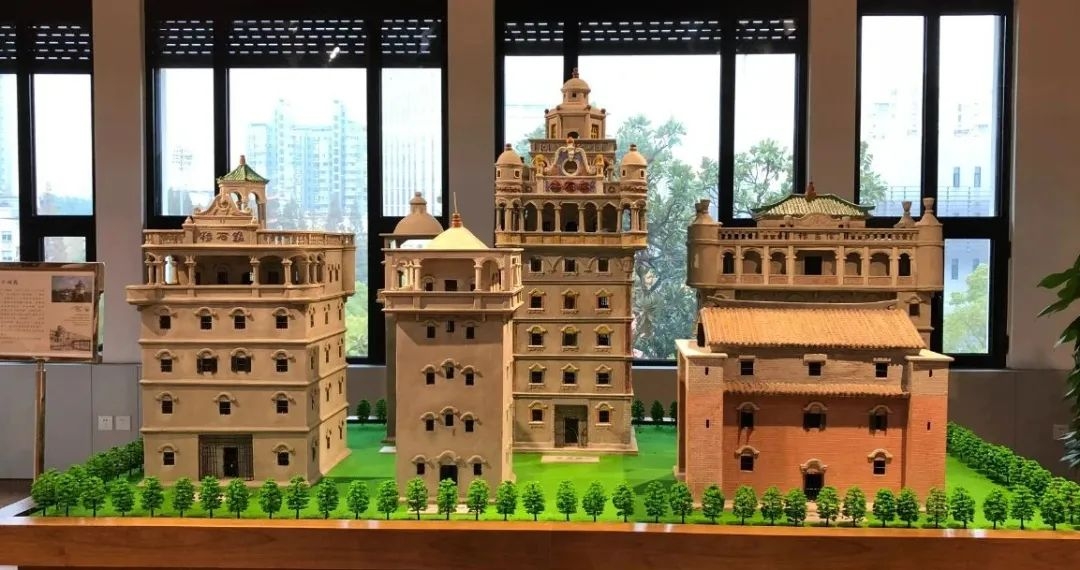

可持续性的传统建筑与材料 人类从诞生的那刻起,便从未停止对建造更经济实用的房屋、过上更美好舒适的生活的追求。 漫长的岁月里,我国古代人民与大自然多次“交锋”,并最终踏出一条“天人合一”的道路。 广厦也好,茅屋也罢,从大自然中来,适应大自然而建。人类也一样,以最安逸的姿态栖居在天地之间,与大自然各得其所。人们靠的从不是奢侈的材料,而是人类的技艺,凭此与大自然和谐共处。 庄子云:“天地与我并生”,即是如此。可持续的观念在此时已有迹可循,并浩浩汤汤,绵延至今。 在国际博物馆日来临之际,让我们通过同济大学博物馆的中国建筑与建筑文化展示厅、中国园林与传统艺术展示厅的精美展品,走近这些闪烁着早期可持续性思想光芒的建筑与其材料,感悟古代劳动人民的勤劳与智慧。 一、木:原始材料中的可持续 原始阶段,人类穴居巢处,挖土凿石为洞,伐木搭竹为棚。这也是人类最为依赖自然的时期,就地取材,随遇而安。常被用到的材料是泥土、石头与木。 而在中国,对木头的青睐一直延续到封建社会晚期,明清时期相关技术更是达到顶峰。这种完全依靠原始材料的建筑制造,范围之广,时间之长,数量之大,世所罕见。 木制建筑,能够循环利用,且耗能低,具有其他人造材料不具备的优点。这也反映出,我国的传统建筑建造,客观上已有追求生态、自然、可持续的朴素观念。 例如位于山西省朔州市应县的佛宫寺释迦塔,简称释迦塔,俗称应县木塔。 建于辽清宁二年(宋至和三年公元1056年),金明昌六年(南宋庆元一年公元1195年)增修完毕,是世界上现存最古老最高大之木塔。它与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”。释迦塔塔高67.31米,底层直径30.27米,呈平面八角形,有“远看擎天柱,近看百尺莲”的美誉。 木塔为全木结构,共用红松木料3000立方,约2600多吨重,可被称为木制建筑中的典范。同济大学博物馆的中国建筑与建筑文化展示厅就展出有其木制模型展品。  再如山西五台县境内的佛光寺。 始建于北魏孝文帝时期(471~499年),唐大中十一藏品年(857年)重建,是中国现存第二古老的木结构建筑。寺内现有殿、堂、楼、阁等一百二十余间。其唐代建筑、唐代雕塑、唐代壁画、唐代题记,历史价值和艺术价值较高。 其中,东大殿是现存三座唐代木构殿堂型构架建筑中规模最大的,也是其中最古老、最典型的实例。同济大学博物馆的中国建筑与建筑文化展示厅展出有佛光寺·东大殿的木制模型展品。  二、砖:发展阶段的可持续 人类能够用粘土烧制砖、瓦,用岩石烧制石灰、石膏之后,更多材料进入建筑领域。这既是生产力发展的表现,也为今后大规模建造工程的出现创造了条件。其中,砖凭借坚硬、能批量生产的特质,逐渐成为建筑中不可或缺的材料。我国传统建筑中,不乏砖的身影。 古代人民利用以砖为代表的人造材料,不忘结合天然材料,创造了一处又一处适应环境、顺应自然的建筑景观。 如山西代县的边靖楼,俗称鼓楼。 始建于明洪武七年(一三七四年),明成化7年(公元1471年)火焚,后成化十二年(一四七六年)重建,清康熙、雍正、嘉庆、道光年间均加修葺。 边靖楼为砖木结构,外观雄伟、大方、古朴,楼基高耸,梁架精巧,结构严密、合理、历经数百年风雨侵蚀和多次地震冲击,完好无损。 人们利用天然材料与人造材料,发挥巧思,最终让建筑适应自然的特点,屹立不倒。这充分展现了特定地理环境下设计建造的惊人智慧,展现了人与自然共处的美好图景。同济大学博物馆的中国建筑与建筑文化展示厅亦展出有边靖楼的木制模型展品。  再如西藏日喀则境内的桑珠孜宗堡,建于1360年,已有六百多年的历史。这座宏伟的山巅宫堡建筑是日喀则的地标式性建筑,位于桑珠孜区(老日喀则市的新名)的宗山上,人称日喀则小布达拉宫。它既是寺庙,也是旧西藏的执政机关,在历史上发挥过重要作用。但宫堡因岁月侵蚀,已是断壁残垣。 桑珠孜宗堡同样是砖木结构,在台基型建筑(山顶堡垒一般都有此特征)之上建四层房屋,有房屋300多间。高原之上,人们努力适应艰苦的自然条件,建立起一座宏伟壮观的堡垒,背后的不易可以想见,开创一片天地的意志与决心令人钦佩。同济大学博物馆的中国建筑与建筑文化展示厅展示有桑珠孜宗堡的模型展品。  三、混凝土:成熟时期的可持续 工业革命带来了技术的巨大变革,钢材产量大幅度提高,水泥问世,现代建筑时代到来,使近现代的建筑呈现出与之前不同的风貌。以混凝土为代表的新型材料被广泛应用,为人更好地适应环境、利用自然提供了基本条件。在此基础上,人与自然的关系,迈入可持续的新阶段。 如广东省江门市开平境内的开平碉楼,我国广府建筑之一,是广府文化的代表 。 开平碉楼是中国乡土建筑的一个特殊类型,是集防卫、居住和中西建筑艺术于一体的多层塔楼式建筑,其特色是中西合璧,有古希腊、古罗马及伊斯兰等多种风格。其中钢筋水泥楼多建于二十世纪二三十年代,为华侨吸收世界各国建筑不同特点设计建造而成。 整座碉楼的用料全部用水泥、砂、石子和钢筋建成,极为坚固耐用。但由于当时的建筑材料靠国外进口,造价较高,为节省材料,也有的在内面的楼层用木阁组成。 广东雨水多,易生洪涝灾害,这种情况下,坚固的碉楼最为安全,能保护当地居民。新型材料的综合运用,让人类能够更好地适应自然,与周边生态共处。同济大学博物馆的中国建筑与建筑文化展示厅展示有开平碉堡的木制模型展品。  “天地与我并生 而万物与我为一” 一起走进同济大学博物馆 感受建筑与材料中的自然之道 |