| 【2023国际博物馆日】“观今宜鉴古”:以文化赋能——现代建筑中的美好生活 |

| 发表时间:2023-05-23 阅读次数:6074 |

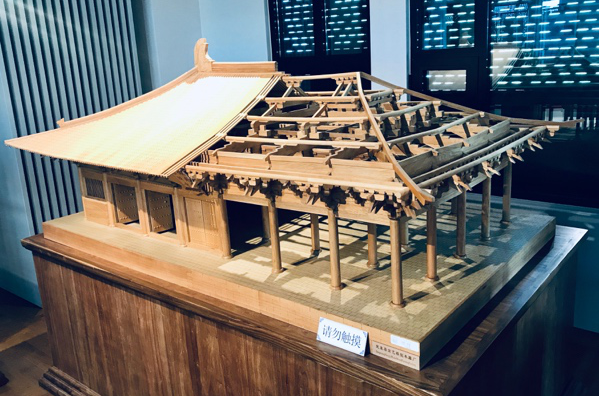

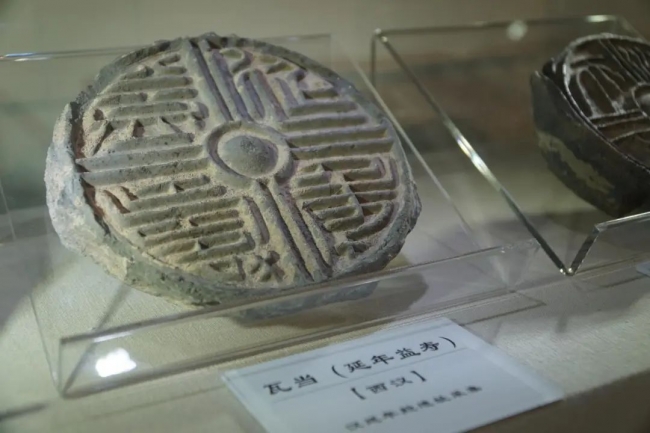

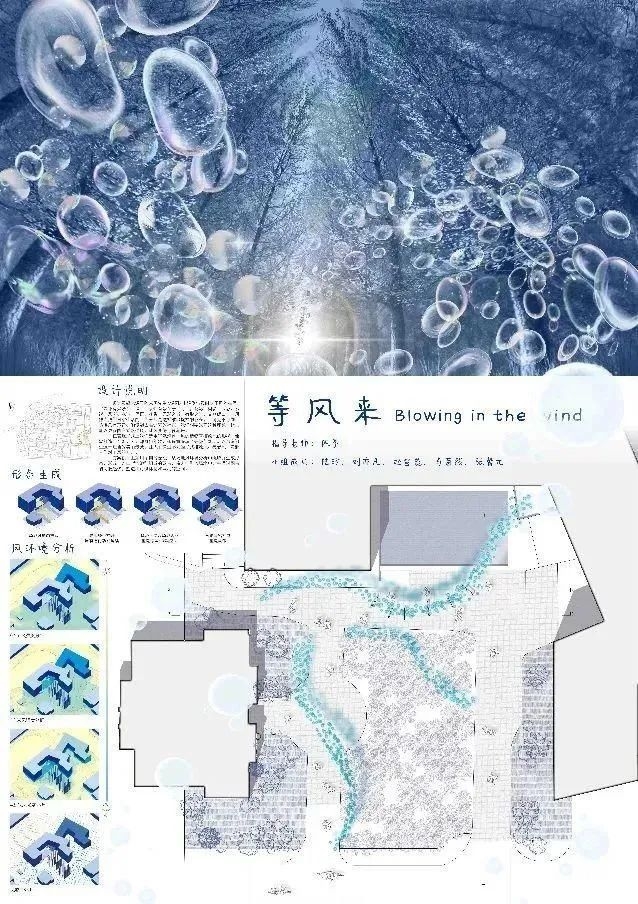

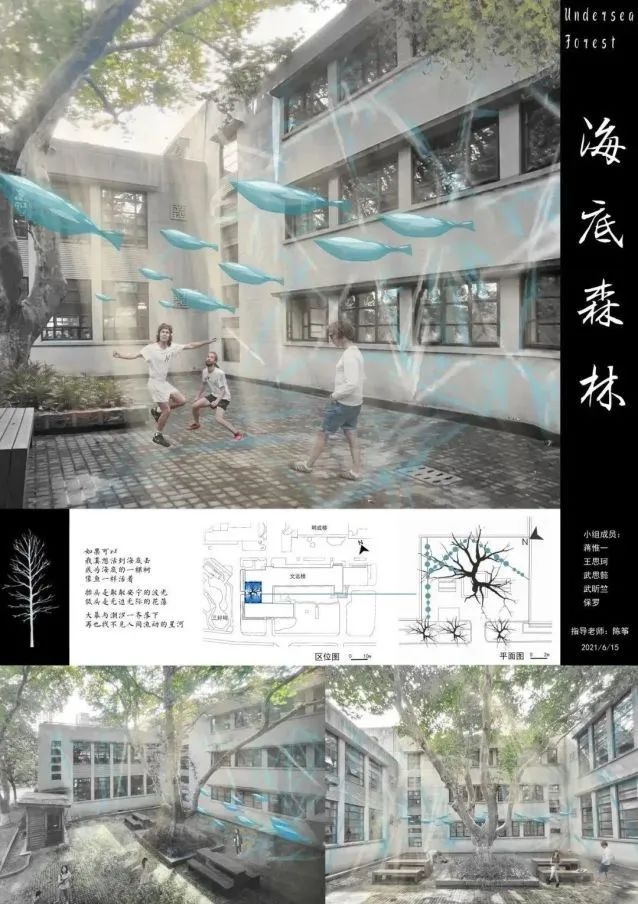

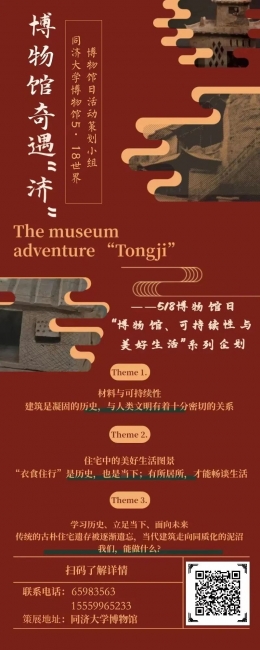

建筑中的美好生活 “五架三间新草堂,石阶桂柱竹编墙。” 当抬眼不再是泥土、黄竹、枯木, 取而代之的是钢筋水泥的沉默。 现代建筑似乎在一个遥远的地方。 但是,建筑是一首持续吟唱的歌曲, 它们身上刻画着历史的乐章, 由现代的笔触誊抄下。 建筑在沉默地吟唱着, 吟唱着现代人的美好生活。 一、学习古代建筑,感受历史韵味 同济大学博物馆展出的古代建筑模型蕴含着丰厚的历史文化,可以让观众们感受到历史的轨迹与文化的温度。它们是文化精神的载体,是城市凝固的记忆,更是历史的见证与积淀。 随着时间的流逝,建筑在人为或自然因素影响下刻下了岁月的痕迹。因而,随着历史的远去,文字可能被改写,但是建筑总是在诚实地诉说着当时城市、人们生存的点滴。在这些痕迹中,今天的我们可以体会到历史的温度,可以拥抱历史的文化内涵,可以感受历史的经济、政治、社会活动。通过参观同济大学博物馆的古代建筑模型,我们可以学习历史,追溯消逝的时光,感受不同时代独特的气息,构筑我们的文化自信。  同时,古代建筑是一首流动的史诗,它映射出的古代人民的生活,它所使用的材质都具有现代意义。中国古代建筑以木材、瓦砖为主要建筑材料,取材于自然,具有绿色可持续性。我国古代建筑的智慧是从自然中汲取精华,用模仿生态的形式来创造建筑。这体现了“天人合一”的建筑思想,本身就是一种绿色理念。 在同济大学博物馆中国建筑与建筑文化展示厅中展示有中国古代建筑和传统民居的展品。博物馆致力于让观众领略中国古代建筑辉煌的发展历程。这些模型以立体的形式直观地反映了历史建筑的文化与艺术,在传承历史文化意义的同时推动古建筑的发展。并且,博物馆并不局限于复刻古代模型,力求充分发挥博物馆的文化教育职能,将古代建筑模型应用到历史展览、学科教育和保存收藏的现代场景中,转化为更加适用于现代需求的文物保护以及学术研究的手段。  同济大学博物馆中国建筑与建筑文化展示厅中还传达出了古代建筑绿色自然的理念。比如展厅中的秦砖汉瓦用天然材料制作成素坯,再送入窑内高温烧制而成。经由该工艺制作而成的秦砖汉瓦坚硬牢固、不易损坏,是古代建筑中主要的砖瓦之力。展品展现了古代建筑材质在保证实用性的同时,更展现了与大自然的和谐统一。这有助于解决现代非常紧迫的环境问题,对于现代建筑材质的开发有很强的可借鉴性。  二、立足当下建筑,追寻美好生活 同济大学博物馆展出的是古代建筑、古代园林,但是对于今天来说,这些展品仍有以文化为建筑赋能的功能。建筑的实质是空间,空间的本质是为人们的生活服务。现代建筑提高了人们的生活质量,对现代人类的生活环境和生活方式做出了极大的贡献。无疑,与古代建筑相比,在现代建筑下的生活更加便利与舒适。并且,人们对美好生活的追寻也推动着当下建筑的不断发展。 但是,现代建筑似乎消失了一部分的意蕴。“烟笼远山日又斜,古槐阴下有农家。乡人冬至无余事,酤酒归来却绩麻。”当看到这首诗歌,我们眼前便能浮现出古人悠然自得的生活。相较于古代建筑,在现代建筑中穿梭,我们更需要对建筑产生认同感与归属感,才能全身心地居住在建筑之中。  同济大学博物馆中国园林与传统艺术展示厅中展示了丰富的中国园林的模型。这些模型启发了现代设计师如何增强人们对建筑的归属感和认同感。在展厅中有很多陈从周先生主持建设的风景园林模型,这些模型将中国传统文化融入建筑之中。同时,这些多样化的模型展现出了中国园林“配景、对景、障景”等造景方式。这些中国园林文化可以很好地满足现代人们在环境心理上的需求。因而,建筑界开始在现代建筑中见缝插针似地通过运用树木花草、流水瀑布,假山垒石等风景园林的造景方式,来竭力营造出亲近自然的景观和氛围,以象征性地表达其思念自然的情怀。  今天,同济学子们也用中国传统文化为现代建筑赋能。在同济2021“从周杯”风景园林大学生设计竞赛中,景观学的学生们便结合陈从周先生的建筑理念,侧重建筑实践,将建筑与环境、人的感官等多方面体验连结在一起,塑造了独特的校园环境与体验。     三、结合历史与当下,展望美好生活 未来的建筑需要文化的赋能,缺乏文化的建筑是没有生命的。在现代建筑中需要保留具有人文底蕴的民族文化。我们应当看到,建筑是一个文化生态系统,它随着历史的发展而发展,有其新陈代谢的规律。 因此,我们应努力寻求传统文化与现代生活方式的结合点,不断探索传统建筑逻辑与现代建筑逻辑、传统技术与现代功能、传统审美意识与现代审美意识的结合方式,把人类优秀的传统文化融汇进现代建筑文化之中。在被文化赋能的现代建筑中,人们能感受到文化归属感,从而增强与城市、与周遭的联系,追寻精神上的美好生活。 与此同时,未来的建筑需要重视可持续性与建筑伦理,可借鉴古代建筑的自然建筑材料或开发可重复回收利用、有利于环境保护和人体健康的建筑材料,转向与自然和谐相处的方向。 同济大学的学生们致力于将保留传统文化以及与自然环境和谐相处的生态伦理观念融入建筑的设计之中。比如第二届全国高校竹设计建造大赛同济大学团队获一等奖的作品“风之亭”结合了竹结构与钢结构,完美将建筑与自然相融合。  图为“风之亭” 第二届全国高校竹设计建造大赛一等奖 由同济大学参赛团队制作完成 由同济大学项目小组设计的“问渠”是亚洲设计学年奖银奖项目。它在室内外的空间形象设计中,结合了中国传统文化与当地的自然环境。对建筑进行文化赋能的同时实现了中国文化的传播。  图为“问渠” 亚洲设计学年奖银奖项目 同济大学参赛团队制作完成 建筑是我们居身之所, 其重要意义不言而喻。 让建筑与当地文化融合, 保留对自然的敬畏, 增强人与城市的联系感。 一起走进同济大学博物馆, 感受建筑的魅力, 体会建筑的前世今生。 活动预告 2023“国际博物馆日”以“博物馆、可持续性与美好生活”为主题。在该主题上,古往今来的建筑载体能否为我们提供新的思考角度,相信同济大学博物馆的镇馆之宝会给出答案。 5.18当天(11:40-13:00)来到同济大学博物馆观展并参与分设在三个展区的互动问答环节即可集章,收集完成后便可挑选喜欢的精美周边。     |